上塗りで仕上げるものを「塗り立て」と言い、 さらに表面を研ぎ磨きをかける作業を「呂色(ろいろ)」と言う。 九州では、下地から箔押しまで一軒の塗り屋が作業するのが普通なのですが、 京都などは塗りの工程も、下地屋・塗り屋・呂色屋・箔屋と細かく分業されているという話も聞きます。

昔の呂色作業は、炭研ぎ・油と砥乃粉で磨き・摺漆をして角粉でさらに磨くとゆう手順だったのですが、 現在ではコンパウンドを使用するのが一般的のようです。 いわゆるワックスがけのような呂色と「胴刷り(どうずり)」は似たようなものですが、 今回の場合は表面を半つや消し状態にする作業として胴摺りをしています。

胴摺りの後、金箔接着のために摺り漆を施すのですが、 摺り漆を染みこませ金箔の仕上がり時に若干つや消し状にするために胴摺りを施します。 完全なつや消しは金粉を蒔いて仕上げ(消し粉)、 塗り立てのまま金箔を押すと鏡面並にピカピカになる。 その中間という感じでしょうか。 昔は消し粉仕上げというと、その手間から上等な仕上げ方法でしたが、 現在は吹き付けるだけで消し粉風になる塗料などがあり、 素人目にはわかりづらく感覚的に安っぽい印象はぬぐえません。

胴摺りもコンパウンドを用いて作業します。1000番程度で水研ぎしコンパウンドでさらに磨きます。 布目が残らないよう親指の付け根付近を使って仕上げます。

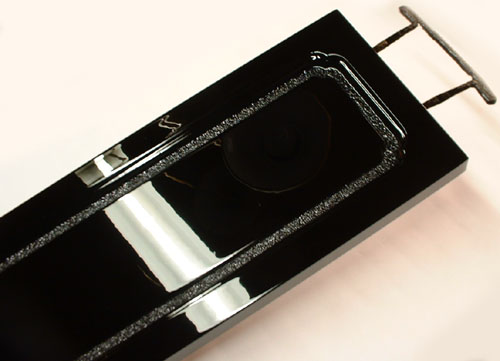

これは塗り立て写真。蛍光灯の写り込みに塗り立てでも十分に鏡面なのがうかがえる。 胴摺りはこの扉の中面のみ半つや消し状にします。